Hoy 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, una efeméride que pone en valor la lucha de la mujer por la igualdad de género. Las ciudades y regiones del FEPSU están firmemente comprometidas con esta lucha y las necesidades de seguridad que tiene el colectivo femenino, y es por ello que se han llevado a cabo proyectos en materia de seguridad urbana con perspectiva de género para prevenir y luchar contra las violencias de género y sexuales, así como para intentar mejorar la percepción de seguridad de las mujeres en la ciudad. En este artículo repasaremos algunos proyectos en el ámbito de la seguridad urbana con perspectiva de género.

ㅤ

Gandía, una ciudad con itinerarios seguros

La ciudad de Gandía dispone de itinerarios seguros para mujeres, los cuales cobran especial relevancia de noche y en momentos del día en los que las mujeres transitan solas, momentos en los que la percepción de inseguridad suele acentuarse. Mediante adhesivos identificativos en el suelo, las mujeres pueden conocer cuál es el recorrido más seguro para su vuelta a casa y así sentirse más seguras.

Por otro lado, la implicación de otros servicios municipales es crucial. Es el caso de los servicios de limpieza, que inician su jornada limpiando aquellas calles que pertenecen a dichos itinerarios seguros, de manera que la presencia de los limpiadores y las limpiadoras genera más sensación de seguridad y aumenta la supervisión informal del espacio público.

ㅤ

La Guàrdia Urbana de Barcelona y el Servicio de Atención a la Víctima (SAV)

Cómo se atiende a las víctimas y en qué entornos son cuestiones cruciales a la hora de tratar casos de violencia. La Guàrdia Urbana de Barcelona creó en 2023 el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) para atender a víctimas de violencia doméstica y violencia de género y machista. Los agentes del SAV han recibido una formación transversal sobre violencias machistas y las oficinas configuran un entorno seguro para las mujeres y los niños, quienes pueden además distraerse jugando. Además, los casos que se atienden son derivados a los servicios asistenciales pertinentes si es necesario, por lo que se lleva a cabo una atención integral a la víctima.

La Guàrdia Urbana de Barcelona trabaja desde 2021 en el proyecto «T’acompanyem», una herramienta que ayuda a los agentes a la hora de detectar y actuar en casos de violencia machista, especialmente en aquellos casos en los que la víctima no quiere denunciar, por lo que la creación del Servicio de Atención a la Víctima es un paso más en el firme compromiso de la Guàrdia Urbana de Barcelona en la lucha contra la violencia de género.

ㅤ

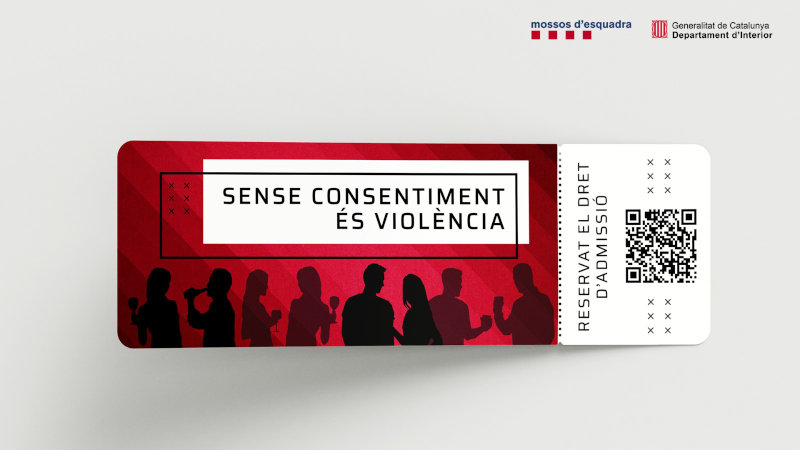

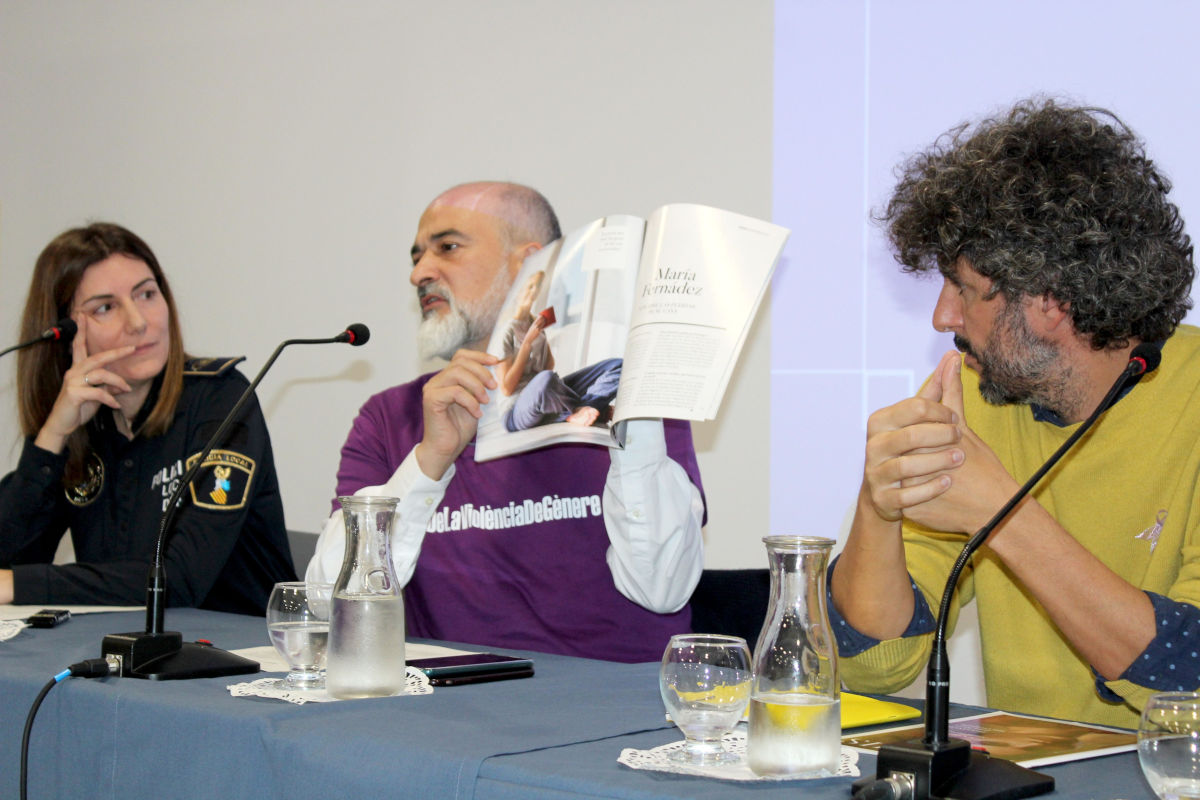

Terrassa, una ciudad comprometida contra la violencia machista

Muchas son las acciones formativas y de difusión que se han llevado a cabo en la ciudad de Terrassa. Desde jornadas sobre la violencia machista en el ámbito familiar hasta acciones formativas y de difusión sobre tipos de los violencia que existen o en qué ámbitos se pueden dar, la ciudad pone a disposición de la ciudadanía el conocimiento y los recursos para conocer en profundidad este tipo de violencia.

La divulgación sobre la violencia machista ayuda a reconocerla y a concienciarse sobre su gravedad, y anima a todo el mundo a colaborar en su lucha.

ㅤ

Madrid y la violencia machista: un abordaje integral

La ciudad de Madrid pone a disposición de las víctimas de violencia de género servicios asistenciales tales como el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género o la Red de Alojamiento Protegido, los cuales forman parte de la Red municipal contra la violencia de género en pareja/expareja que coordina el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Los servicios de la Red incluyen atención presencial de emergencias las 24 horas; alojamiento protegido para las mujeres y sus hijas e hijos; atención psicológica, social y socioeducativa; apoyo en la inserción laboral; y asesoramiento jurídico de carácter ambulatorio a medio y largo plazo, para la recuperación de las secuelas que les ha causado la relación abusiva.

Por otro lado, cabe destacar la acción de la Policía Municipal de Madrid en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. La Comisaría de Apoyo y Protección Mujer, Menor y Mayor es un buen ejemplo de cómo la atención especializada y la coordinación entre servicios es clave en la lucha contra este tipo de violencia, la cual se encarga de la prevención, detección y seguimiento de las situaciones de riesgo y/o conflicto, así como de dar respuesta a dichas situaciones para minimizar su impacto.

ㅤ

Aún hay mucho camino por recorrer. Por ello, desde el FEPSU defendemos la perspectiva de género como eje clave en las políticas públicas de seguridad y el trabajo en red en la lucha contra la violencia de género.